HOME

研究会

研究会

研究会開催予定

詳細ページへは会議名からリンクしています。

終了した研究会

- 新学術領域「少数性生物学」 研究成果報告会

- 日程:2016年3月15日

会場:東京大学 伊藤謝恩ホール その他の写真はこちら。

その他の写真はこちら。

本領域の活動をしめくくる、研究成果報告会が開催され、領域内外から120名をこえる方にご参加頂きました。報告会では、12名の計画班・公募班の代表者による口頭発表、ならびに53名のポスター発表が行われ、5年間の研究成果が報告されました。予想を超えて発展した様々な研究と、これらについての終わりなき議論を目の当たりにし、領域発足時にはほとんど認知されていなかった「少数性生物学」という研究分野が、文字通り「新たな学術領域」に成熟したことを実感する1日となりました。準備と運営にご協力頂いた皆様、会議に参加いただいたすべての皆様に感謝いたします。 - 少数性生物学研究会2016~少数性生物学の未来を語る~

- 日程:2016年2月14~16日

会場:定山渓万世閣ホテルミリオーネ 少数性生物学研究会2016~少数性生物学の未来を語る~が、小松崎民樹(北海道大学)・冨樫祐一(広島大学)を世話人として開催されました。最近の技術開発の動向から、未解決の問題、少数性生物学を広める取り組みまで、今後の新たな活動の芽を探る議論がなされました。質問が尽きず、予定した討論時間では全く足りないほどでした。新学術領域としては間もなく一区切りですが、その先にも新たな展開が生まれ続けることを期待したいと思います。

少数性生物学研究会2016~少数性生物学の未来を語る~が、小松崎民樹(北海道大学)・冨樫祐一(広島大学)を世話人として開催されました。最近の技術開発の動向から、未解決の問題、少数性生物学を広める取り組みまで、今後の新たな活動の芽を探る議論がなされました。質問が尽きず、予定した討論時間では全く足りないほどでした。新学術領域としては間もなく一区切りですが、その先にも新たな展開が生まれ続けることを期待したいと思います。

- PacifiChem2015シンポジウム「Life at Small Copy Numbers」

- 日程:2015年12月19, 20日

会場:Sheraton Waikiki, Honolulu PacifiChem2015シンポジウム「Life at Small Copy Numbers」が、オーガナイザー・吉村成弘 (京大)、Jie Xiao (Johns Hopkins Univ., USA)、Peilin Chen (Academia Sinica, Taiwan)によって開催されました。日本、台湾、アメリカの大学や研究所の研究者22名が、1日半にわたるセッションで口頭発表、ポスター発表および議論を行いました。領域からは、永井(阪大)、岡田(理研)、前島(遺伝研)、上田(東大・理研)、冨樫(広島大)、新海(広島大)、小松崎(北大)、宇井(東北大)、吉村(京大)、鈴木(中央大)、藤岡(北大)の先生方が口頭発表されました。少数性に関する問題を、技術、理論、モデルシステムなどの多方面からアプローチする研究者が一同に集まり、熱い議論を交わしました。1日半という長丁場にもかかわらず、また、目の前の美しいビーチの誘惑にも負けることなく、すべての演題で時間が足りないくらい活発な質疑応答になりました。また、19日晩には近くの会場でワークショップを開催し、演者のみならず聴衆の方々も参加して賑やかなネットワーキングの場となりました。全体と通して、「少数性の問題」が当領域のみならず世界中で高い関心事であることが良く分かる会議となりました。演者、参加して下さった皆さま、ご協力どうもありがとうございました。

PacifiChem2015シンポジウム「Life at Small Copy Numbers」が、オーガナイザー・吉村成弘 (京大)、Jie Xiao (Johns Hopkins Univ., USA)、Peilin Chen (Academia Sinica, Taiwan)によって開催されました。日本、台湾、アメリカの大学や研究所の研究者22名が、1日半にわたるセッションで口頭発表、ポスター発表および議論を行いました。領域からは、永井(阪大)、岡田(理研)、前島(遺伝研)、上田(東大・理研)、冨樫(広島大)、新海(広島大)、小松崎(北大)、宇井(東北大)、吉村(京大)、鈴木(中央大)、藤岡(北大)の先生方が口頭発表されました。少数性に関する問題を、技術、理論、モデルシステムなどの多方面からアプローチする研究者が一同に集まり、熱い議論を交わしました。1日半という長丁場にもかかわらず、また、目の前の美しいビーチの誘惑にも負けることなく、すべての演題で時間が足りないくらい活発な質疑応答になりました。また、19日晩には近くの会場でワークショップを開催し、演者のみならず聴衆の方々も参加して賑やかなネットワーキングの場となりました。全体と通して、「少数性の問題」が当領域のみならず世界中で高い関心事であることが良く分かる会議となりました。演者、参加して下さった皆さま、ご協力どうもありがとうございました。 - 第38回日本分子生物学会年会・第88回日本生化学会・合同大会BMB2015

ワークショップ「生命を司る少数分子のふるまい」 - 日程:2015年12月2日(水)14:00-16:30

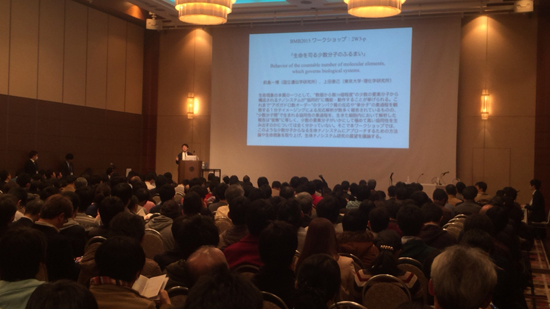

会場:神戸ポートピアホテル本館地下1階: 偕楽2 BMB2105ワークショップ「生命を司る少数分子のふるまい」」が、オーガナイザー・前島一博(遺伝研)・上田泰己 (東大・理研)によって開催されました。演者は永井(阪大)、林(東北大)、岡田(理研)、原田(京大)、谷口(理研)、前島(遺伝研)、上田(東大・理研)の先生方です。広い講演会場(300席)は聴衆でいっぱいになり、たくさんの立ち見が出るほどの大盛況でし た。とても熱いディスカッションが繰り広げられました。「少数性の問題」が、分子生物学会の皆さんにとっても、高い関心事であることが良く分かります。演者、参加して下さった皆さま、ご協力どうもありがとうございました。

BMB2105ワークショップ「生命を司る少数分子のふるまい」」が、オーガナイザー・前島一博(遺伝研)・上田泰己 (東大・理研)によって開催されました。演者は永井(阪大)、林(東北大)、岡田(理研)、原田(京大)、谷口(理研)、前島(遺伝研)、上田(東大・理研)の先生方です。広い講演会場(300席)は聴衆でいっぱいになり、たくさんの立ち見が出るほどの大盛況でし た。とても熱いディスカッションが繰り広げられました。「少数性の問題」が、分子生物学会の皆さんにとっても、高い関心事であることが良く分かります。演者、参加して下さった皆さま、ご協力どうもありがとうございました。

- 第52回日本生物物理学会年会 シンポジウム

「少数分子が担う生命現象」

"Biological events operated by small number of biomolecules" - 日程:2015年9月15日(火) 9:00-12:00

会場:金沢大学 自然科学本館 H会場 新学術領域「少数性生物学」共催シンポジウム「少数分子が担う生命現象」が、永井健治(阪大・産研)・石島秋彦(阪大・生命機能)のオーガナイズによって開催されました。

新学術領域「少数性生物学」共催シンポジウム「少数分子が担う生命現象」が、永井健治(阪大・産研)・石島秋彦(阪大・生命機能)のオーガナイズによって開催されました。

大場雄介先生(北大・院医)、今田勝巳先生(阪大・院理)上田昌宏先生(阪大理学研究科・院理、理研)、 小林徹也先生(東大・生産研)、城口克之先生(理研・統合生命医)、上田泰己先生(東大・理研)と多彩な顔ぶれで、演者の気迫に満ちたトークと聴衆との活発な議論が繰り広げられ、当初時間の余裕を持って計画していましたが、たくさんの議論が交わされ、非常に有意義なシンポジウムとなりました。シンポジウムの準備と運営にご協力頂いた皆様、当日ご発表、ご参加いただいた皆様に感謝いたします。 - 産学アライアンス討論会

- 日程:2015年9月11日(金)~12日(土)

会場:にしやま旅館 大広間 少数性研究会・産学アライアンス討論会が田端和仁(東大・院工)を世話役として開催されました。参加者は、原田(京大)、永井(阪大)、富樫(広大)、石島(阪大)、田端(東大)、和沢(阪大)、新井(阪大)、新倉(早稲田)、石原(防衛医大)揚妻(さきがけ)、齋藤(オリンパス)、安部(オリンパス)、伊東(浜ホト)、西川(ニコン)、水野(ニコン)、石井(オプトライン)、中井(ソーラボ)と領域メンバーのみならず領域外の先生もお迎えし、メーカーの方とどのように産学連携研究を進め、新しいイノベーションを生み出すかについて討論を行いました。討論は深夜に及び、研究者のできることとメーカーの希望をぶつけ合い白熱した討論を交わすことができました。この討論を元に、研究者とメーカーの新たな取り組みが始まることを期待できる討論会でした。

少数性研究会・産学アライアンス討論会が田端和仁(東大・院工)を世話役として開催されました。参加者は、原田(京大)、永井(阪大)、富樫(広大)、石島(阪大)、田端(東大)、和沢(阪大)、新井(阪大)、新倉(早稲田)、石原(防衛医大)揚妻(さきがけ)、齋藤(オリンパス)、安部(オリンパス)、伊東(浜ホト)、西川(ニコン)、水野(ニコン)、石井(オプトライン)、中井(ソーラボ)と領域メンバーのみならず領域外の先生もお迎えし、メーカーの方とどのように産学連携研究を進め、新しいイノベーションを生み出すかについて討論を行いました。討論は深夜に及び、研究者のできることとメーカーの希望をぶつけ合い白熱した討論を交わすことができました。この討論を元に、研究者とメーカーの新たな取り組みが始まることを期待できる討論会でした。 - 第3回少数性生物学デバイス研究会

- 日程:2015年9月9日(水)

場所:ヘルツ株式会社、岡本光学加工所 第3回少数性生物学デバイス研究会が、石島秋彦(阪大・生命機能)のオーガナイズによって開催され、ヘルツ株式会社、岡本光学加工所を訪問しました。ヘルツは防振台メーカーとして有名で光学顕微鏡には欠かせない機器です。また岡本光学は知る人ぞ知る光学メーカーで、すばる望遠鏡のレンズの作成、最近ではNHK「超絶すご技」での真球対決をご覧になった方も多いかと思います。当日はあいにくの台風でかなり荒れた天候でしたが、中身の濃い議論を行うことができました。午前午後とヘルツにて防振技術の説明,議論,午後は岡本光学に出向いてレンズ研磨の現場での議論を深めました。

第3回少数性生物学デバイス研究会が、石島秋彦(阪大・生命機能)のオーガナイズによって開催され、ヘルツ株式会社、岡本光学加工所を訪問しました。ヘルツは防振台メーカーとして有名で光学顕微鏡には欠かせない機器です。また岡本光学は知る人ぞ知る光学メーカーで、すばる望遠鏡のレンズの作成、最近ではNHK「超絶すご技」での真球対決をご覧になった方も多いかと思います。当日はあいにくの台風でかなり荒れた天候でしたが、中身の濃い議論を行うことができました。午前午後とヘルツにて防振技術の説明,議論,午後は岡本光学に出向いてレンズ研磨の現場での議論を深めました。

- 第3回少数性生物学トレーニングコース

- 日程:2015年7月27日(月)~ 8月 9 日(日)

場所:大阪大学産業科学研究所 今年も無事にトレーニングコースを開催することが出来ました。

少数性生物学とはなんぞや?から始まり、自分たちで組み立てた顕微鏡を用いて観察を行ったりと、朝から晩まで学ぶ内容は非常に価値のあるものでした。

今年も無事にトレーニングコースを開催することが出来ました。

少数性生物学とはなんぞや?から始まり、自分たちで組み立てた顕微鏡を用いて観察を行ったりと、朝から晩まで学ぶ内容は非常に価値のあるものでした。

講師、TA、事務方、、その他準備と運営にご協力いただいた領域メンバーの皆様に感謝いたします。

その他の写真はこちら。 - 第9回領域会議完了報告

- 日程:2015年6月5日(金)~ 6月 7 日(日)

会場:万国津梁館

サテライトミーティング:沖縄県市町村自治会館

新学術領域「少数性生物学」第9回領域会議が、万国津梁館(沖縄県)にて開催されました。今回は、計画班の研究発表に加え、メーカー逆指名討論会、領域アドバイザーの柳田先生、河田先生のご講演、「俺が考える少数性生物学の次」討論会、サテライト会議「もう一度 What is 少数性生物学?」などなど盛りだくさんのプログラムが開催され、大いに盛り上がりました。上記プログラムを企画下さった皆様、演者、そして参加者の皆様に感謝します。 - 第二回少数性生物学デバイス研究会

- 日程:2015年3月25日(水) 8:50~3月26日(月)12:00

会場:盛岡・つなぎ温泉ホテル紫苑,盛岡セイコー工業株式会社

第二回少数性生物学デバイス研究会を盛岡・つなぎ温泉ホテル紫苑にて開催しました。今回のテーマは「時計」。精密な時刻制御の方法について、本学術領域のメンバーに加えて、時間生物学者と、光物理学者を交えて討論を行いました。異分野研究者間の議論は深夜まで続きました。翌26日は盛岡セイコー工業株式会社を訪問し、自動化を極限まで追求した最先端の製造ラインによるクオーツウオッチ用ムーブメントの製造工程と、同社内の「雫石高級時計工房」において、熟練技能師たちによる世界最高水準の品質と精度を誇る高級メカニカルウオッチの製造現場を見学しました。 - 新学術領域「少数性生物学」・さきがけ「細胞機能の構成的な理解と制御」合同シンポジウム

- 開催日程:2015年2月1日(日)

会場:ルスツリゾート

前日まで行われた領域会議に続き、さきがけとの合同シンポジウムを開催しました。異なる分野・領域のメンバー同士の会議で大いに盛り上がりました。JST側および新学術領域側の運営委員、演者、そして参加者の皆様に感謝します。 - 第8回領域会議

- 開催日程:2015年1月29日(木)-1月31日(土)

会場:ルスツリゾート

北海道にて開催する最後の領域会議は、ルスツリゾートで開催されました。領域メンバーに加え、さきがけ「細胞機能の構成的な理解と制御」(上田泰己代表)のメンバーも加わり、早朝から深夜にかけて活発な議論が繰り広げられました。運営委員、演者、そして参加者の皆様に感謝します。 - 第2回少数性生物学データ検討会

- 開催日程:2014年10月31日(金) 13:00~22:00

会場:広島パシフィックホテル

「第2回少数性生物学データ検討会」が、オーガナイザー 冨樫祐一(広島大学)によって開催されました。通常の研究会ではすでに解釈されまとめられた結果が発表されることが多いですが、大多数の平均描像でとらえられない「少数性生物学」研究において は、解析が困難、もしくは、解析の方針すら立たない≪わけの分からない≫データの中にこそ重要なものが潜んでいる可能性があります。実験・計算・理論を交えた領域の特徴を活かし、そのようなデータの中から新たな研究の種を探るべく、検討会を企画しました。 領域会議内のイベントとして開催された第1回に引き続き、今回は、データ提供者4名を含む12名の方に御参加頂き、実験技術から理論、研究哲学に至るまで議論が展開されました。 - 第87回日本生化学会大会 シンポジウム「疾患克服を⽬指したケミカルバイオフォトニクス技術」

-

開催日程:2014年10月17日(金) 9:00~11:30

会場:国立京都国際会館 第5会場(C-2)

新学術領域「少数性生物学」共催シンポジウム「疾患克服を目指したケミカルバイオフォトニクス技術」が浦野泰照(東大・医学)、永井健治(阪 大・産研)のオーガナイズによって開催されました。本シンポジウムでは細胞機能や細胞活動の可視化、細胞機能を制御する薬剤送達法など、疾病診断・治療という少数性生物学とは一見関連のない分野の先端技術イノベーションを俯瞰することで、少数性生物学に有用な解析方法の今後の展望を議論する良い場となりました。シンポジウムの準備と運営にご協力頂いた皆様、当日ご発表、ご参加いただいた皆様に感謝いたします。 - 第52回日本生物物理学会 シンポジウム「少数性、数揺らぎが創出する機能のシナリオ」

- 開催日程:2014年9月26日(金) 16:25-18:45

会場:札幌コンベンションセンター A会場

新学術領域「少数性生物学」共催シンポジウム「少数性、数揺らぎが創出する機能のシナリオ」が、小松崎民樹(北大・電子研)・永井健治(阪大・産研)のオーガナイズによって開催されました。約250名の方にご参加いただき、演者の気迫に満ちたトークと聴衆との活発な議論が繰り広げられ非常に有意義なシンポジウムとなりました。シンポジウムの準備と運営にご協力頂いた皆様、当日ご発表、ご参加いただいた皆様に感謝いたします。 - 日本物理学会2014年秋季大会 領域12・11合同シンポジウム「N=1と∞の狭間の生命現象の物理」

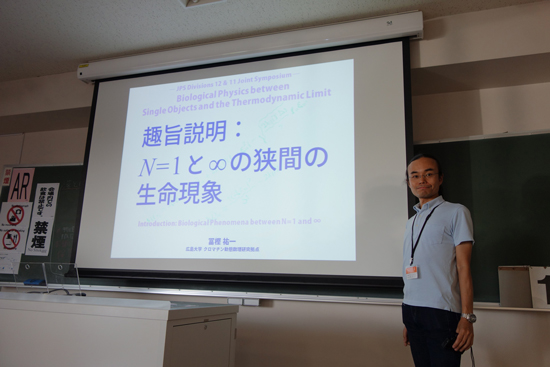

- 日程:2014年9月9日(火) 15:00~18:30

会場:中部大学春日井キャンパス AR会場

日本物理学会秋季大会にて、シンポジウム「N=1と∞の狭間の生命現象の物理」が、オーガナイザー 冨樫祐一(広島大学)によって開催されました。約90名の方に御参加頂き、また、遅い時間にも関わらず、最後の総合討論に至るまで多彩な議論が展開されました。皆様、ありがとうございました。 - 第2回少数性生物学トレーニングコース

- 日程:2014年7月20日(日)~ 8月 2 日(土)

場所:大阪大学産業科学研究所 今年も無事にトレーニングコースを開催することが出来ました。

少数性生物学とはなんぞや?から始まり、自分たちで組み立てた顕微鏡を用いて観察を行ったりと、朝から晩まで学ぶ内容は非常に価値のあるものでした。

今年も無事にトレーニングコースを開催することが出来ました。

少数性生物学とはなんぞや?から始まり、自分たちで組み立てた顕微鏡を用いて観察を行ったりと、朝から晩まで学ぶ内容は非常に価値のあるものでした。

講師、TA、事務方、、その他準備と運営にご協力いただいた領域メンバーの皆様に感謝いたします。

その他の写真はこちら。 - 第7回領域会議

- 日程:2014月6月21日(土)~6月22日(日)

会場:滋賀県大津市北小松「琵琶湖クラブ」 新公募班メンバー加わっての初めての領域会議が開催されました。1日目は公募班メンバーの発表、2日目は計画班メンバーの発表が行われ、活発な議論が交わされました。また、1日目夕食後に開催されたポスターセッションも大いに盛り上がりました。

新公募班メンバー加わっての初めての領域会議が開催されました。1日目は公募班メンバーの発表、2日目は計画班メンバーの発表が行われ、活発な議論が交わされました。また、1日目夕食後に開催されたポスターセッションも大いに盛り上がりました。

- 第一回少数性生物学デバイス研究会

- 日程:2014年6月15日(日) 16:30~6月16日(月)16:00

会場:ラフォーレ那須,ニコン黒羽工場 第一回少数性生物学デバイス研究会をラフォーレ那須にて開催しました。光学顕微鏡に関する意見交換をニコンインステックの方と議論しました。また、翌16日にはニコン黒羽工場を訪問し、対物レンズの製造工程を見学し、工場関係者と意見交換を行いました。

第一回少数性生物学デバイス研究会をラフォーレ那須にて開催しました。光学顕微鏡に関する意見交換をニコンインステックの方と議論しました。また、翌16日にはニコン黒羽工場を訪問し、対物レンズの製造工程を見学し、工場関係者と意見交換を行いました。  その他の写真はこちら。

その他の写真はこちら。 - 第66回日本細胞生物学会大会 シンポジウム「遺伝情報を司るDNAのふるまい」

- 日程:2014年6月12日(木)9:00-11:30

会場:奈良県新公会堂: 1 階 会議室 1・2 第66回日本細胞生物学会大会 シンポジウム「遺伝情報を司るDNAのふるまい」が、オーガナイザー・前島一博(遺伝研)・原田慶恵 (京都大学)によって開催されました。朝早いセッションで生物物理的な話題だったにも関わらず、講演会場は聴衆でほぼいっぱいになりました。とても熱いディスカッションが繰り広げられました。皆さま、ご協力どうもありがとうございました。

第66回日本細胞生物学会大会 シンポジウム「遺伝情報を司るDNAのふるまい」が、オーガナイザー・前島一博(遺伝研)・原田慶恵 (京都大学)によって開催されました。朝早いセッションで生物物理的な話題だったにも関わらず、講演会場は聴衆でほぼいっぱいになりました。とても熱いディスカッションが繰り広げられました。皆さま、ご協力どうもありがとうございました。

- 第6回領域会議

- 日程:2014月2月20日(木)~2月23日(日)

会場:ヒルトンニセコビレッジ 昨年度に引き続き、ヒルトンニセコビレッジにて合宿形式で領域会議が開催されました。

昨年度に引き続き、ヒルトンニセコビレッジにて合宿形式で領域会議が開催されました。

メーカディスッションを皮切りに、代表者の研究成果発表などが行われ、活発な議論が交わされました。 - 第一回 新学術領域「植物環境感覚」「少数性生物学」ジョイントシンポジウム

- 日程:2013年12月17日(火) 13:00~

会場:大阪大学中之島センター 講義室304 第1回「植物環境感覚」「少数性生物学」ジョイントシンポジウムが大阪大学中ノ島センターで開催されました。

第1回「植物環境感覚」「少数性生物学」ジョイントシンポジウムが大阪大学中ノ島センターで開催されました。

各分野の方々が多数参加し、交流を深めあいました。

その他の写真はこちら。 - 日本分子生物学会 公開プレゼンテーション「生命世界を問う」

-

日程:2013年12月6日(金) 15:30開場 16:00開演

会場:神戸国際会議場 ポートピアホール - 第36回日本分子生物学会年会 ワークショップ「遺伝子発現のゆらぎ・学習の動作原理を測る・導く」

-

日程:2013年12月4日(水) 9:00-11:30

会場:神戸ポートピアホテル本館地下1階: 偕楽2 - 第51回日本生物物理学会年会「少数個分子の協同が生み出す生命機能のメカニズム」Biological functions derived from cooperation of a small number of molecules.

- 日程:2013年10月29日(火) 8:45~11:15 D 会場

会場:国立京都国際会館

オーガナイザー:政池知子(東京理科大)、広瀬恵子(産総研)

- 第51回日本生物物理学会年会「構成アプローチの進展によって見えてきた細胞合成」Developments in constructive approach towards cell synthesis.

- 日程:2013年10月28日(月) 16:00~18:30 D 会場

会場:国立京都国際会館

オーガナイザー:木賀大介(東工大)、野地博行(東大) - 第51回日本生物物理学会年会「核内混み合い環境でのヌクレオソーム、クロマチンの機能発現機構」Structure, dynamics, and function of nucleosomes and chromatin in nuclear crowded environment.

- 日程:2013年10月29日(火) 16:15~18:45 C 会場

会場:国立京都国際会館

オーガナイザー:杉田有治(理研)、高橋恒一(理研) - 第65回日本細胞生物学会シンポジウム「少数要素の分子反応的視点から細胞生物学的現象を理解する試み」

- 日程:2013年6月20日(木)15:00-17:30

会場:ウインクあいち

オーガナイザー:原田慶恵(京都大学)、永井健治(大阪大学)

- 第5回領域会議

- 日程:2013年6月15日(土)~6月16日(日)

会場:「琵琶湖クラブ」

- 日本顕微鏡学会 第69回学術講演会「最先端バイオイメージングによる生命システムの動作原理解明にむけて」

- 日程:2013年5月22日

会場:ホテル阪急エキスポパーク

共催:理化学研究所QBiC

オーガナイザー:永井健治(大阪大学)、上田昌宏(大阪大学・理研QBiC)、岡田康志(理研QBiC) - 第4回領域会議

- 日程:2013年2月27日(水)~3月2日(土)

会場:ヒルトンニセコビレッジ

- 日本生体エネルギー研究会第38回討論会

- 日程:2012年12月22日(土)~12月24日(月)

会場:岡山大学薬学部 大講義室

協賛:新学術領域「少数性生物学」 - 第85回日本生化学会大会 3S04「少数性:生化学の新たな視点」

- 日程:2012年12月16日(日) 9:40-12:10

会場:福岡国際会議場 マリンメッセ福岡 第4会場(4階 404-406)

オーガナイザー:今田 勝巳(大阪大学)、野地 博行(東京大学) - 第85回日本生化学会大会 1S16「疾患克服を目指したケミカルバイオロジー」

- 日程:2012年12月14日(金) 16:50-19:20

会場:福岡国際会議場 マリンメッセ福岡 第9会場(2階 201+202)

オーガナイザー:浦野 泰照(東京大学)、山東 信介(九州大学) - 第35回日本分子生物学会年会「1分子生物学と生化学の狭間に潜むナノシステム動作力学の理解を目指して」

- 日程:2012年12月11日 13:15-15:30

会場:福岡国際会議場 2F 多目的ホール204 第12会場

オーガナイザー:永井 健治 (大阪大学)、原田 慶恵 (京都大学) - International Joint Symposium on Single-Cell Analysis

- 日程:2012年11月27日(火)~28日(水)

会場:京都リサーチパーク 京都市下京区

主催:シングルセルサーベイヤー研究会 (info [at] single-cell-surveyor.org)

共催:新学術領域「少数性生物学」 - 新学術領域「少数性生物学」第1回国際会議

- 日時:2012年10月16日(火)~10月19日(金)

場所:Academia sinica 会議の様子をご覧いただけます。

会議の様子をご覧いただけます。

- 平成24年度 生理研研究会「超階層シグナル伝達研究の新展開」

- 日時:2012年10月 1日(月)13:00~10月 2日(火)13:00

場所:岡崎コンファレンスセンター

協賛:新学術領域「少数性生物学」 - 第50回日本生物物理学会年会 シンポジウム

「1分子生物学と生化学の狭間に潜むナノシステム動作力学の理解を目指して」 - セッション開催日時:2012年9月22日(土)9:00-11:30

座長:石島秋彦、永井健治

会場:名古屋大学東山キャンパス A会場(理学南館1階 坂田・平田ホール)

講演言語:日本語

- 第2回領域会議

- 日程:2012年6月11日(月)13:00~6月12日(火)昼過ぎ頃

場所: 滋賀県大津市北小松「琵琶湖クラブ」

- 第1回領域会議

- 日程:2012年2月18日(土)~20日(月)

会場:ヒルトンニセコ

- 《関連研究会》第84回日本生化学会大会 シンポジウム「1分子生物学と生化学の狭間に潜むナノシステム動作力学の理解を目指して 」

- 日程:2011年9月21日(水)10:00-12:30

会場:京都国際会館(1階 RoomD)